睫毛内反症(逆さまつ毛)(保険診療)

睫毛内反症(逆さまつ毛)とは?

まつ毛が眼球に接している状態です。

どうして眼球にまつ毛があたってしまうのでしょうか?

主に、「子どもの睫毛内反症」と、「大人の眼瞼内反症」と「睫毛乱生症」の3つが考えられます。

逆さまつ毛の症状

- 目がゴロゴロする

- 目がチクチクと痛い

- まぶしい

- 目が赤い、充血している

- めやにが多い

- 涙が出ている

これらの症状がある方は、原因があるために逆さまつ毛になっていることと思います。

一度、形成外科で保険診療で診察を受けられてください。

眼の充血やめやに(眼脂)をそのままにしておくのは、眼にとってよくないです。

将来的に視力や視野に関わるため、早めの治療をすすめます。

子どもの場合

- よく目をこする

- まぶしい表情をとることが多い

- 良く見えなくため上目遣いになる

- 眼が充血している

- 腫れぼったい

お子さんの場合は、うまく状況を伝えられないことが多いです。

まつ毛がうまれつき逆さまつ毛の子もいますが、治療が必要です。

生れつき以外にも、ぶつけてしまった外傷の経験や目をこすりすぎたなどの炎症、傷跡が治った後の瘢痕によって生じていることもあります。

一度医師の診察を受けることをおすすめします。あるいは、学校検診で相談事項として書いておくといいでしょう。

睫毛内反症(逆さまつ毛)の治療

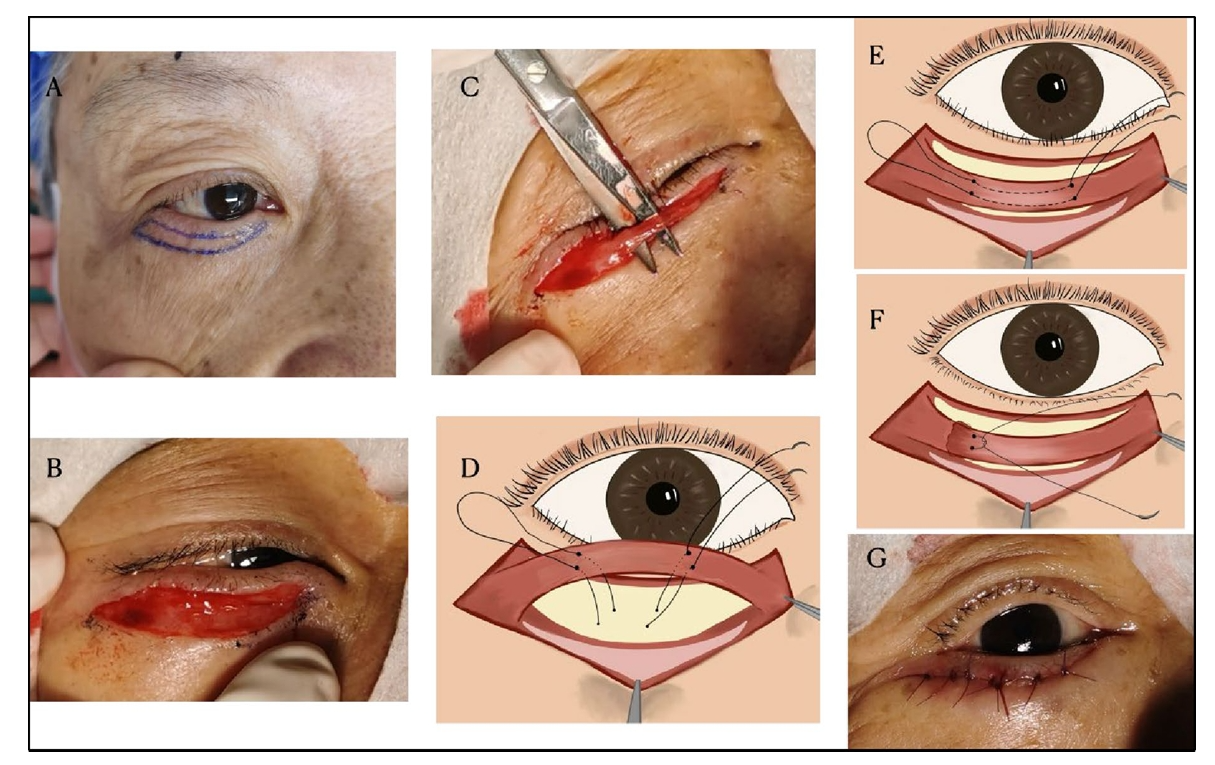

下まぶたの場合、主に、皮膚と眼輪筋という表側の組織が多いためにまぶたの縁に乗り上がってかぶさってしまっている状態ですので、まつ毛の生え際を切開し、皮膚の下を切開して余分な皮膚と眼輪筋を切除して縫合します。

さらに、縫合する前に、まぶたが外反するように瞼板(けんばん)という眼球を守る硬い組織にまつ毛の皮膚を縫い付けておくことでさらに矯正できます。

上まぶたの場合、いわゆる美容外科で行う埋没法をします。

上まぶたの4か所を極数mmだけ切開して、まぶたの裏から糸を通して結び、切開した穴に通して結紮します。

さらに予防するため、二重のラインをくっきりとする重瞼線を作成するとよりまつ毛が矯正されます。皮膚と眼輪筋を少し切除して縫い付けるようにします。

蒙古襞(内眼角形成)

さらに、内反症の方は蒙古襞が目立つ方が多くみられます。

内眼角贅皮という状態で、手術をしてもこの状態のままだと内反症の改善を妨げることになるため、再発を予防するためにも手術で目頭を切開することがあります。

内眥形成術(目頭切開)

こちらも保険診療でできます。

診察後に内眼角贅皮、蒙古襞が目立つ場合は内反症の手術と一緒に行うことがほとんどです。

まぶたの内側の皮膚をZ形成あるいはW形成するように切開して、縫合します。

皮弁という形つくった皮膚を縫い付ける位置を変えるだけで、眼の内側のラインが変更され、より内反症が改善されやすくなります。目頭のツッパリ感がなくなり、より二重になりやすい状態です。

眼瞼内反症の治療

大人のまぶたは加齢によって、下まぶたの場合、支えている組織やまぶたを閉じる筋肉が緩んでしまっています。

まつ毛の生え方ではなく、この組織のゆるみが原因で眼瞼自体が内反しています。

- 眼がチクチクする

- 涙がとまらない

- めやにが増えた

- 眼がゴロゴロする

- 異物感がある

- 眼が充血している

この症状があるとき、まつ毛が角膜にあたっていて、「角膜刺激症状」というゴロゴロした感じがずっと続いてるはずです。角膜も傷ついてしまっています。

手術適応です。保険診療でできます。

眼瞼内反症手術

Clinical efficacy of an improved orbicularis oculi muscle plication surgery for senile involutional lower eyelid entropion. Uuo P, et al. International ophthalmology, volume 45,477,2025.

埋没法(縫合法)

睫毛の下の皮膚を小さく切開し、皮膚側と結膜側(眼の裏側)から糸を通します。糸により矯正されて外反するとまつ毛も一緒に外向きになります。

外眥短縮術(目尻切開)

まぶた自体のたるみが強い場合、縫合法だけでは改善が難しい場合もあります。再発しやすい原因ですので、縫合法と併せて目尻の皮膚の一部を切開して、瞼板を露出させます。瞼板自体を骨膜へ固定し縫合します。

これにより下眼瞼を外側に引っ張ることができ、まぶたのたるみが改善できます。

睫毛乱生の治療

まぶたの向き、まつ毛の向きも問題ないけれど、正常なまつ毛が何本か眼球に向かって生えてくることがあります。

原因は、まつ毛の毛根周囲の炎症や傷によるものが多く、まつ毛が不規則に生えてきて乱生しています。

睫毛根切除術

異常な睫毛を毛根ごと切除します。範囲によっては皮膚や眼輪筋を切除して毛根を切除するようにする場合もあります。その場合でも、皮膚を瞼板に縫い付けて縫合します。

手術の副作用、リスク、注意点

- 左右差ができてしまうことがあります。病気を治療するのが第一ですので、症状が改善した後日に修正のため再手術をする場合があります。

- 再発することがあります。再手術が必要です。

- 創離開、後出血した場合、再開創する必要があります。

- 創感染すると創離開したり傷跡が目立つことがあります。

- 局所麻酔薬の注射で、嘔気、嘔吐やひどい場合は血圧低下、ショックなどアレルギー反応や迷走神経反射をおこすことがあります。

- 肥厚性瘢痕、ケロイドになりやすい体質の方は、傷跡が目立つ方がいます。