美容再生医療について

美容医療における再生医療は、再生美容(Regenerative Aesthetic)として注目されています。もともと、再生医療(Regenerative Medicine)とは傷害を受けた組織や疾病を患った組織を補充することで機能不全となった臓器の機能回復を図る治療法のことを言います。

「幹細胞(Stem Cell)」には、2つの能力があります。

- 自己複製(self-renewal)能

- 分化(differentiation)能

つまり、無限の増殖することができ、補充すべき細胞種へ分化させることができる性質をもつ細胞です。

みなさんが良く知っている幹細胞を歴史順に述べますと、

- 1961年 造血幹細胞(1種類の細胞が赤血球や白血球など多様な細胞に分化した)→白血病の患者さんに対して、骨髄移植の治療を開始した。

- 1998年 ヒト胚性幹細胞(ES細胞、不妊治療の体外受精で余った受精卵を用いて樹立)

- 2007年 ヒト人工多能性幹細胞(iPS細胞、京都大学の山中伸弥先生が開発された)

です。

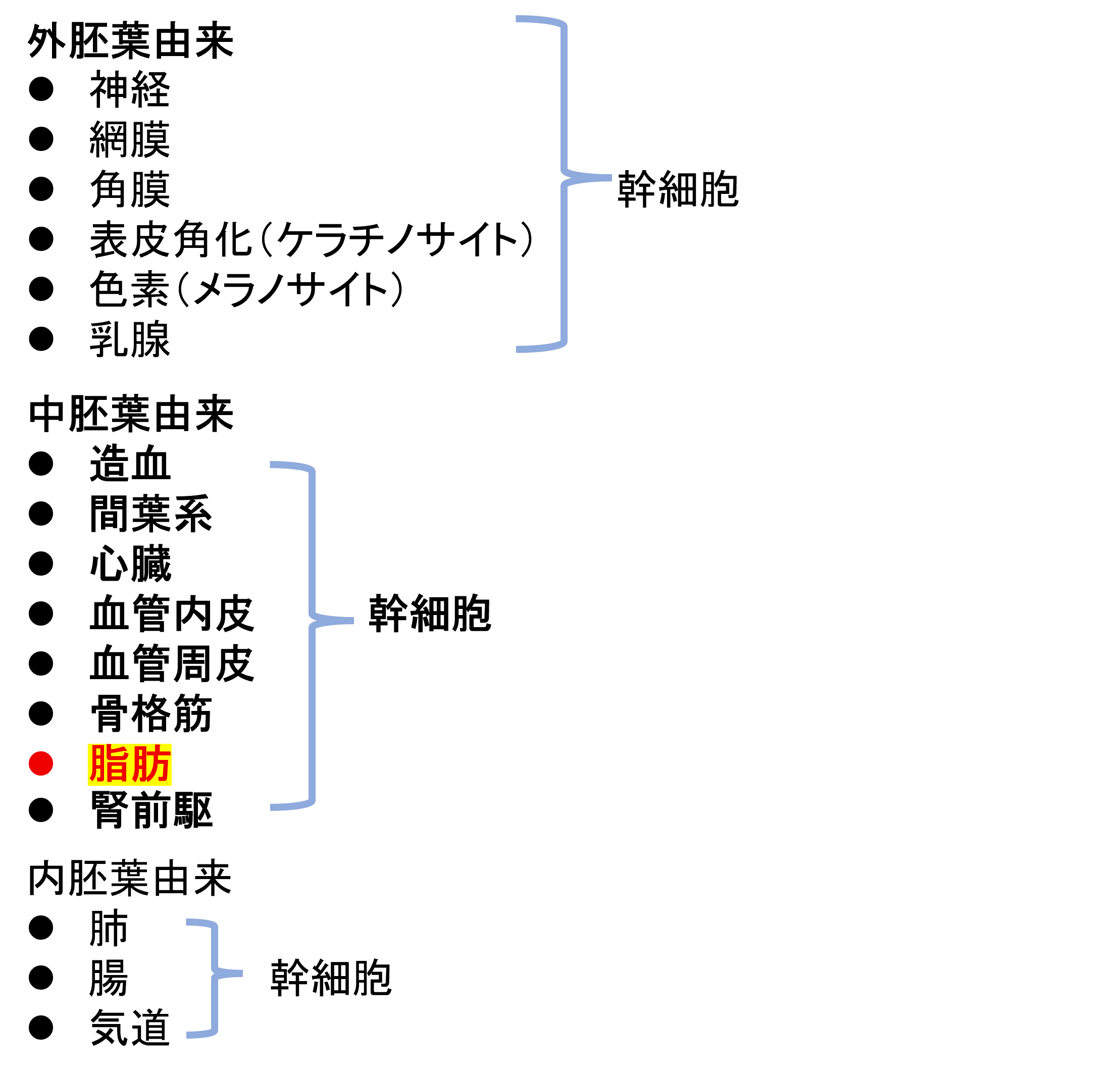

「幹細胞」には種類があります。

- 多能性幹細胞(Pluripotent Stem Cell):培養皿上で、無限の増殖能と全身すべての細胞種へ分化可能な多分化能を有する(例:ES細胞、iPS細胞など)。

- 組織幹細胞(Tissue Stem Cell):所属臓器の構成細胞種への限られた分化能しかもたない

このように現在までに同定されている組織幹細胞のうち、脂肪幹細胞について詳しく述べます。

美容再生医療では、おもに脂肪から採取した幹細胞(脂肪幹細胞)が使われます。

その一番の理由は、比較的容易にかつ安全に採取できるのが脂肪細胞だからです。骨髄や皮膚、羊膜、臍帯、胎盤なども幹細胞を含みますが、胎盤や羊膜は他人の臓器を使うことになるため、利用するのには現実的に難しいです。

安全に利用するためには、「患者さん本人のもの(=自家移植)」が重要です。

他人のものでは、拒絶反応が起こる可能性が高くなり、生着不良へとつながります。ただし、個体差があるのと同一の患者さんから採取できる脂肪には限りがあるため、作り置きや安定供給は難しいです。

そのため、現在は健康なドナー(提供者)からの細胞を採取し、製品化しているものもあります。健康なドナーには条件があります。例えば、厚生労働省医薬食品に関する通知をともに設定します。

具体的には、「ヒト又は動物由来成分を原料として製造される医薬品等の品質及び安全性確保について」や、「ヒト(同種)体性幹細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保について」がそうです。

簡単に言いますと、感染症(B型肝炎、C型肝炎、エイズ、サイトメガロ感染症など)に罹患していないか、を厳重に確認します。

それだけでなく、採取した細胞を培養して増殖させますが、動物由来培地を用いるとき、動物にも感染症がある場合も想定し、より厳重に安全性に関しては確認しなければいけません。

このようにして幹細胞を安全に医療に利用できるよう工夫してきました。

幹細胞を投与すると何が起こる?

ヒトの体に慢性疲労、炎症がおきているとき、その部位の幹細胞は枯渇あるいは消耗しています。その周囲環境は酸素不足だったり栄養不足だったりで、細胞が正常に働かなくなり、体が元気に若々しく健康的になるのを食い止めてしまいます。

体に投与された幹細胞はそういった消耗、枯渇した部位に特異的に作用する(ホーミング作用)のが特徴です。

幹細胞の力、すなわち細胞の分化、増殖能があれば、弱った内臓器、全身の皮膚、毛髪、視神経などが再度分化し増殖するのを手伝います。これが慢性的に疲れている体や、PCなどのデスクワークでおこる眼精疲労、そして加齢による老化現象全般に効果を発揮します。

脂肪幹細胞を投与するときのリスクは?

前述の通り、脂肪幹細胞は経静脈投与されると特定の部位に誘導される性質がありますが、血流にのって全身をめぐる前にまず肺を通過します。

肺を通過する際、毛細血管でトラップされてしまうことがあり肺塞栓症をおこすことがあります。

肺を通過するときに吸収されてしまうということもあるようです。

一度に大量投与されると起こりやすいため、安全に投与するため十分配慮する必要があります。投与後に健康観察をする必要があります。

それ以外では、脂肪を採取するときの内出血、痛み、感染が挙げられます。